「卵」と「玉子」

才能のある若者を「金の卵」と呼ぶことがあります。

この言葉は、若者の持つ可能性を「卵」に例えることで、「将来はさぞかし立派な人物に成長するのだろうなあ」という期待を込めて使われています。

ただし、文字にしたときに「金の卵」とは書いても、「金の玉子」と書くことはまずありません。

それはなぜなのでしょうか?

「卵」と「玉子」、二つの書き方があるのはなぜ?

じつは、同じ「たまご」でも「卵」と「玉子」では意味に違いがあるからなのです。

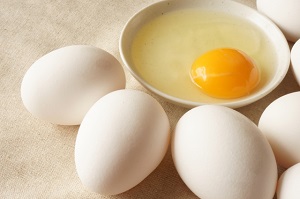

説明が若干難しくなりますが、「卵」とは、生物が効率よく子孫を残すために、体外に排出した殻のついた生殖細胞のことを指しています。

その中で、食料として扱われるこのの多い鶏の「卵」に、調理を施して加工したものを「玉子」と呼ぶのです。

要するに、殻に入ったままの生のものは「卵」で、調理すると「玉子」なのです。

そう考えてみると確かに、探検家のコロンブスが底をへこませて無理やり立たせたという逸話に出てくる「たまご」を文字にするときは、「コロンブスの卵」であって、「コロンブスの玉子」とは書きません。

また、「卵」を溶いて白いご飯にかけただけの「卵かけご飯」も、やはり「玉子かけご飯」ではない方が一般的でしょう。

ただし、この説には異論もあります。

地方によっては、「卵」を調味料と混ぜて熱した「玉子焼き」のことを、「卵焼き」と表記するところもあるからです。

溶いた「卵」を酒や砂糖と混ぜて熱した「たまご酒」も場合は、日本語の達人である明治の文豪たちの間でも「卵酒」派と「玉子酒」派に分かれていたのです。

こうなってくると、「卵」と「玉子」の使い分けが難しくなってきてしまいます。

ひらがなの「たまご」も、カタカナの「タマゴ」も最近ではよく使われています。

しかし、実際の生活の中では、厳密に区別することはあまりないのかもしれませんね。